皆さん、こんにちは! 株式会社IMGホールディングスのコンサルティング事業部です。

今回は「医療DX」についてお話をしたいと思います。

医療DXとは何か?その定義と目的

医療DXとは、保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書の作成、診療報酬請求、医療・介護連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)で発生する情報やデータを、全体最適された基盤(例:クラウド)を通じて標準化・共通化・外部化し、関係者の業務効率向上を図る取り組みです。

これにより、国民が予防や良質な医療・ケアを受けやすくなり、社会や生活の形を変えていくことを目的としています。

厚生労働省が掲げる医療DXの5つの目的

① 国民の更なる健康増進

② 切れ目なくより質の高い医療等の効率的な提供

③ 医療機関等の業務効率化

④ システム人材等の有効活用

⑤ 医療情報の二次利用の環境整備の5点の実現を目指すもの

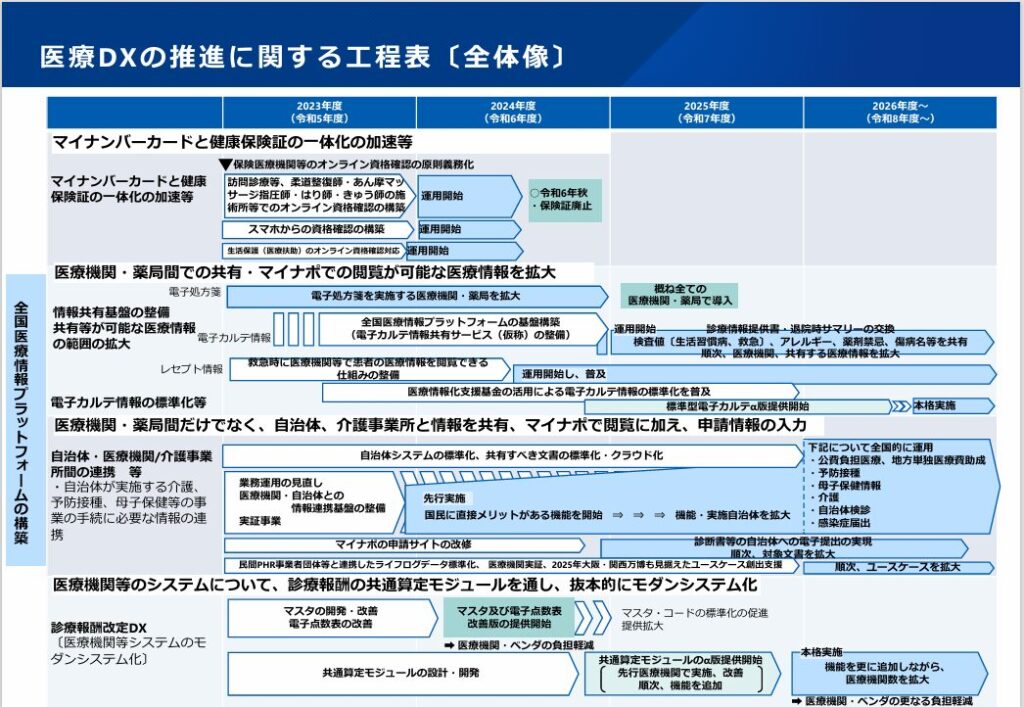

上記を実現するため、「医療DXの推進に関する工程表」(図1)に基づき、以下の3つを柱としています。

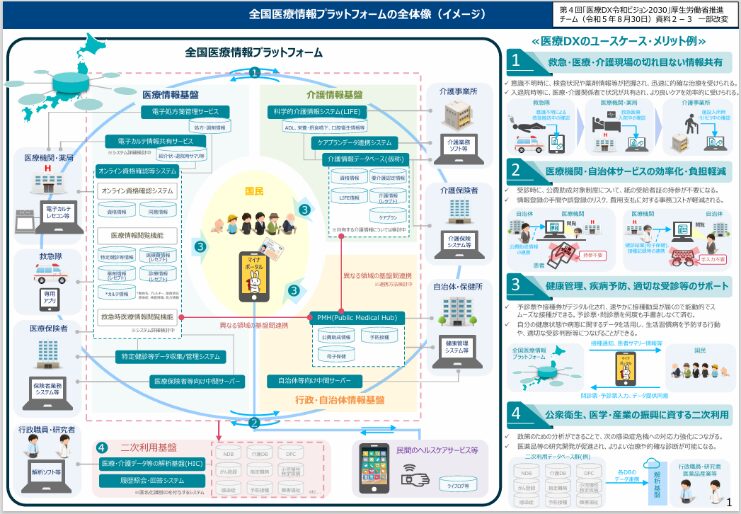

①全国医療情報プラットフォームの創設(図2)

②電子カルテ情報の標準化等

③診療報酬改定DX

出典:厚生労働省 医療DX推進本部 資料

医療DXの具体的な施策一覧

このパートでは下記の内容について紹介します。

・オンライン資格確認の導入

・電子カルテ情報共有サービス

・標準型電子カルテシステム

・電子処方箋

・医療費助成のオンラインによる資格確認

・予防接種事務のデジタル化

・介護情報基盤の構築

・医療等情報の二次利用

・診療報酬改定DX

それでは一つずつ解説します。

1、オンライン資格確認の導入

前回にお話しました、マイナ保険証を活用し医療DXの基盤となる仕組みです。

2、電子カルテ情報共有サービス

「全国医療情報プラットフォーム」(図2)の仕組みの⼀つである、電⼦カルテ情報共有サービスは、全国の医療機関や薬局などで患者の電⼦カルテ情報を共有するための仕組みであり、次の4つの機能があります。

① 診療情報提供書(退院時サマリーについては診療情報提供書に添付)の電子共有。

② 健診結果の医療保険者及び医療機関での閲覧。

③ 患者の6情報の閲覧(傷病名、感染症、アレルギー情報、検査、処方など)。

④ 患者サマリーの本人閲覧。

3、標準型電子カルテシステム

情報の共有が可能な電子カルテであり、民間サービス(システム)との組み合わせが可能な電子カルテシステムで、現在厚労省は開発に向け技術的な要件について、利用者目線(医療機関等)・技術者目線(システムベンダ)の知見収集の場としてワーキンググループ等を開催されています。

4、電子処方箋

電子処方箋は、電子的に処方箋の運用を行う仕組みであるほか、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照、それらを活用した重複投薬等チェックなどを行えます。簡単に言えば、医療機関で処方された内容がマイナ保険証に登録され、調剤薬局ではマイナ保険証から処方内容を確認し調剤される仕組みです。

ただし、電子処方箋を利用するには医療機関及び調剤薬局でオンライン資格確認時に患者さんの同意が必要です。

5、医療費助成のオンラインによる資格確認

マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として活用する取り組みです。

6、予防接種事務のデジタル化

マイナンバーカードを用いて、オンラインで接種対象者の情報を確認するなど、予防接種事務のデジタル化する取組です。

今まで紙の予診票を記載していましたが、スマホ1つで完結させる他、医療機関から自治体に対する費用請求のオンライン化、自治体における接種記録の管理を効率化なども合わせて実現する取組です。

7、介護情報基盤の構築

介護サービス利用者の情報を利用者、自治体、介護事業所、医療機関等の関係者間で円滑に共有する取組です。

8、医療等情報の二次利用

厚生労働省は、医療等情報の利活用について、法制的論点、情報連携基盤の構築に係る論点等の検討をしています。

9、診療報酬改定DX

厚生労働省は、デジタル技術を最大限に活用し、医療機関等における負担の極小化を目指す取り組みであり、主に次の2点の取組みを進めています。

① 共通算定モジュールの開発

共通算定モジュールの開発は、診療報酬の算定と窓口負担金の計算のための全国共通の電子計算プログラムであり、診療報酬改定に関する作業を大幅に効率化することで、医療機関のシステム改修コストを削減することができる。

② 医療費助成情報のマスタ整備による自己負担計算の精度向上

公費・地単公費の医療費助成情報のマスタ作成においては、難病や障害などの国公費負担医療や、子ども・乳幼児医療費助成などの地方自治体が独自に行う地単公費負担医療等、受給資格や負担割合が複雑多岐にわたっており、これらの情報を管理することで、公費・地単公費医療の適用後の自己負担金が正確に計算できるようになり、公費負担医療の現物給付化が可能となる。

以上、厚生労働省が施策として取り組んでいます。

次回予告:診療報酬と医療DXの関係

今回はここまでとして、次回は「診療報酬における医療DX」について、お話をさせていただき

ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

濱中 浩孝 コンサルティング事業部 ディレクター

(診療情報管理士・医療メディエーター、全国医事研究会理事)

大阪府出身、府立高校卒業後、民間会社に就職し、バイク事故をきっかけに民間病院に転職。その後、医療事務委託会社で新規病院立ち上げ、コンサルティング業務、スタッフ教育を担い、地方独立行政法人病院(急性期768床)の医事課長、公的病院(急性期670床)の事務部長を経て、令和6年4月より現職。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー